孔院新闻

孔院新闻

当地10月6日至7日,第三届清朝与内亚国际学术研讨会在美国哥伦比亚大学召开。本届国际研讨会的主题是“超越帝国及边界”,来自美国、中国、加拿大、日本、哈萨克斯坦、蒙古等国家的17位国际一流学者发表了论文,40多位学者出席了会议。研讨会由哥伦比亚大学孔子学院、东亚语言与文化系、魏德海东亚研究所、内亚项目组、《哥伦比亚亚洲法研究》学刊和中国人民大学国学院联合主办。

内亚,概指居于亚洲内陆的新疆、西藏、蒙古和满洲地区,清王朝与内亚的关系研究是近年来国际史学界的重要话题。本届研讨会议题内容广泛,主要包括清王朝与内亚研究的理念与方法,清王朝与内亚的关系研究,藏传佛教,内亚生态环境及其与政治、社会变迁的关系和内亚文化五个方面。

研讨会现场

在关于清王朝与内亚研究的理念与方法的研讨中,《哈佛中国史》主编、英属哥伦比亚大学历史系卜正民(Timothy Brook)教授以“超越帝国”为题,主张从整个亚洲,而不仅仅是清王朝的视角,重新审视中古以后的内亚关系。清华大学沈卫荣教授对近年来的“新清史”思潮予以了介绍与评论。

清王朝时期内亚各地之间、地方与中央政府之间的关系,是会议讨论的重点。哥伦比亚大学博士候选人日噶夏加通过藏文传记资料,论述了18世纪和19世纪初清王朝与西藏噶伦的关系;卡塔尔乔治城大学教授欧麦高(Max Oidtmann)分析了清代的更噶坚赞与同治年间清王朝的内亚统治;蒙古国罗布桑丹增绕加(Luvsan danzanravjaa)学院教授卡丹巴特尔(Khatanbaatar Choidogsuren)讨论了清代满洲与蒙古的关系;蒙古国立大学教授乌兰高娃(Urangua Jamsran)介绍了清王朝对蒙古贵族的奖励制度;四川大学藏学研究中心教授玉珠措姆探讨研究七世达赖喇嘛家乡的乾宁寺,分析了地方寺院堪布与清廷的互动关系。

在内亚地区,藏传佛教是具有特殊地位的文化形态,堪称内亚地区的意识形态基础,与会学者围绕藏传佛教进行了深入探讨。英属哥伦比亚大学亚洲系教授茨仁夏加讨论了乾隆对达赖传承体系的敕令及其争论;纽约哥伦比亚大学博士候选人孔令伟通过分析清代档案中的满文、蒙古文翻译文献,分析了从五世达赖到六世达赖期间的社会观念转变;蒙古国科学院教授纳楚克道尔吉(Natsagdorj Battsengel)论述了18世纪佛教对于俄罗斯卜亚特人的蒙古身份认同的作用;浙江大学教授谢继胜讨论了清廷中紫金喇嘛塑像的起源。

内亚地区独特的自然、生态环境及其与政治、社会变迁的关系,受到学者的关注。中国人民大学教授乌云毕力格讨论准格尔的山河崇拜及其符号学意义;东北师范大学教授庄声讨论了关于1750年的珲春河谷自然灾害的研究,探讨清王朝时期的气候变化与政府应对。

民族与语言的多样性是内亚文化的重要特征,学者充分利用新发现的满文、蒙古文、藏文及汉文典籍,深化了对内亚复杂民族与国际关系的体认。日本追手门学院大学教授承志介绍了对18世纪准格尔人克哷特鄂拓克的文献调查及发现;哈萨克斯坦国际突厥研究院的巴哈提教授(Bakhyt Ezhenkhan-Uli)介绍了新发现的两份18世纪有关哈萨克地区的满文文献;印第安纳大学中欧亚系的博士候选人伊芙琳·杨(Eveline Yang)分享了他对藏东地区蒙古皇族的谱系研究;哈佛大学博士候选人林蕾则依据藏文资料,分析了1788-1793年之间清政府与廓尔喀之战及其对中国跨喜马拉雅山地区边界的影响。

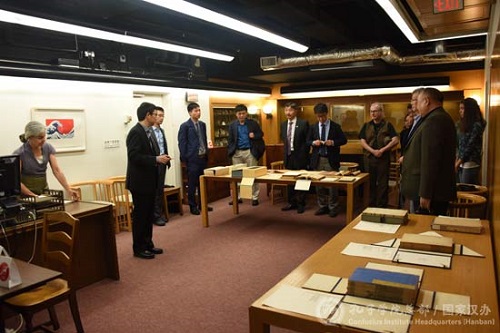

参观东亚图书馆展览

本届研讨会得到哥伦比亚大学的大力支持。哥伦比亚大学东亚图书馆为研讨会专门设立了“满文、蒙古文和藏文文献与文物展”,并举办了中国人民大学蒙文大藏经捐赠仪式。

| 上一篇: | 津大孔院召开“一带一路”主题座谈会 | 下一篇: | 麻州大学波士顿孔子学院下设剑桥瑞奇拉丁学校孔子课堂举行揭牌仪式暨欢庆中秋文艺演出 |